院長ブログ/ BLOG

今年3例目の僧帽弁閉鎖不全症における僧帽弁形成術

いつも、ご訪問いただきありがとうございます。先月に今年3例目の僧帽弁閉鎖不全症における僧帽弁形成術を行いました。本症例も術後は順調よく回復し、無事退院。術後3ヶ月は抗凝固剤の投与が必要になりますが、今のところ経過良好です。飼い主さんの許可を得ましたので、術前と術後のエコー検査の所見を提示します。

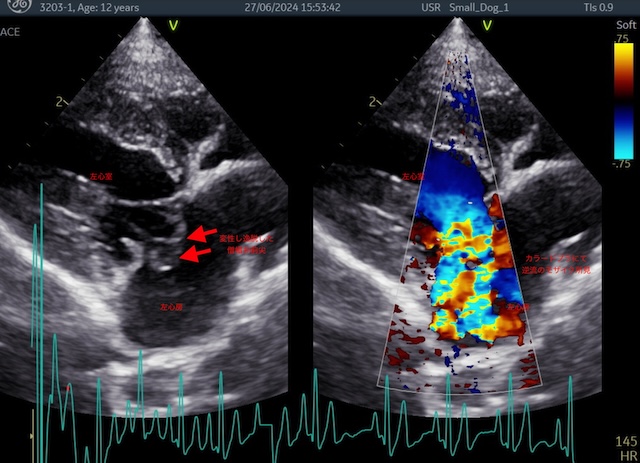

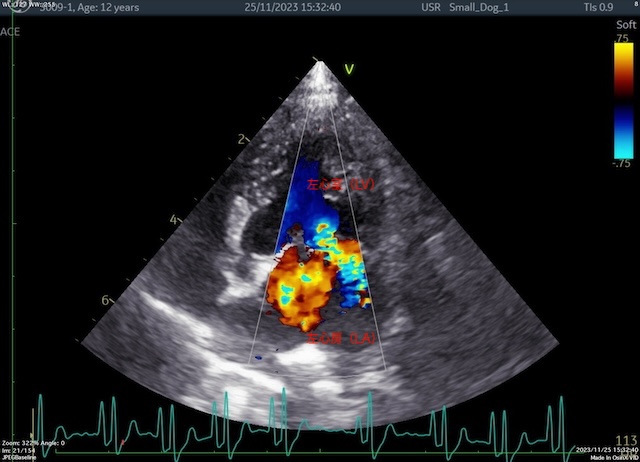

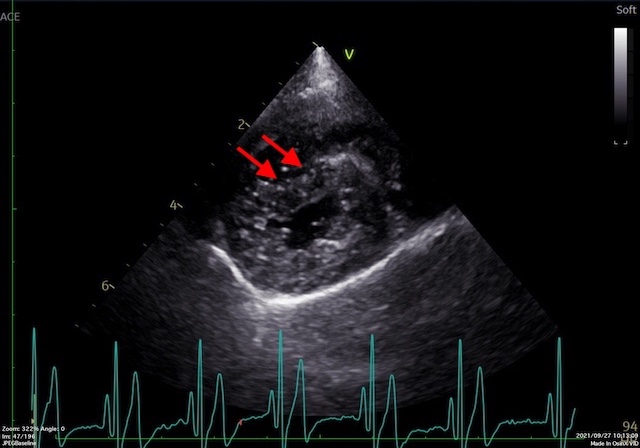

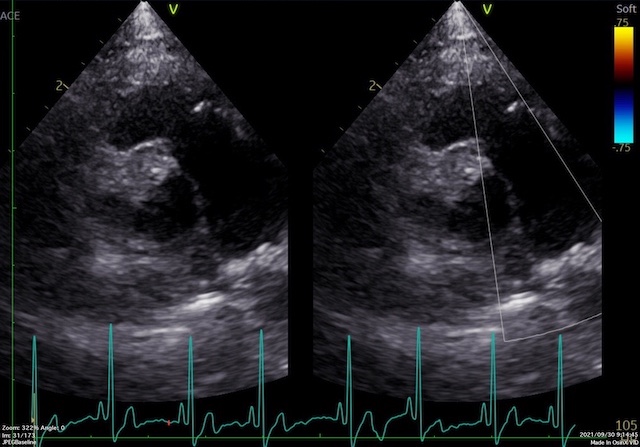

まずこれが術前の写真

僧帽弁の前尖の逸脱が激しく、血液の逆流が酷く認められます。咳が酷く、運動するとすぐ疲れてしまうような臨床症状も出ておりました。利尿剤を投与するも心拡大は酷くなる一方でしたので、手術となった症例です。

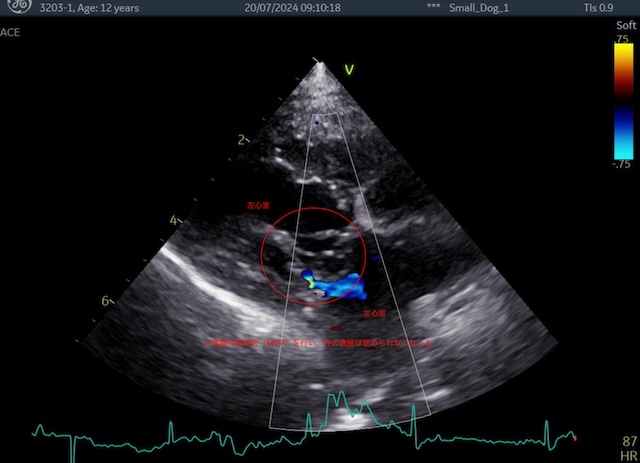

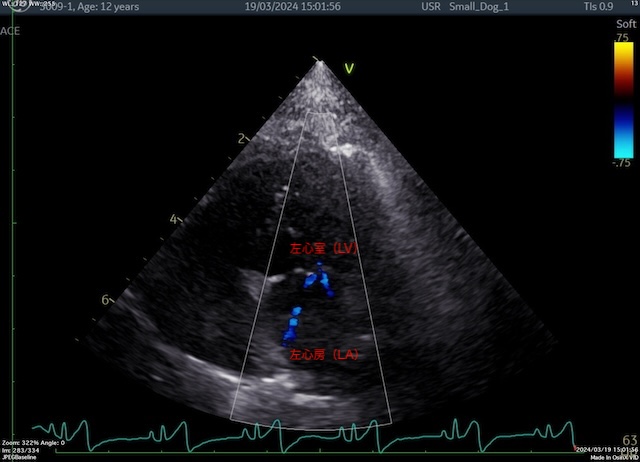

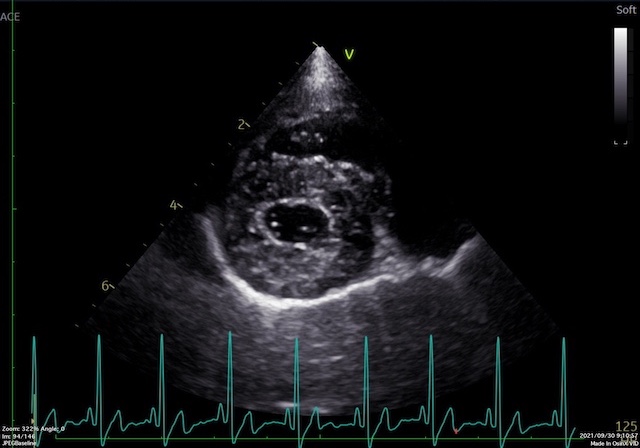

続いて、術後の写真

術後は弁の逸脱が抑えられており、血液の逆流もほぼなくなりました。咳嗽の症状もなくなり、活発に運動できているようです。

とりあえず、今年で3例、今度、9月に4例目を行う予定です。

以前は内科治療しか選べなかった獣医療における僧帽弁閉鎖不全症。今は合併症などのリスクは僅かながらありますが、高い可能性で完治できる治療方法が選べる時代になってきました。当院が開院当初から目標にしていた事が、JACCT動物心臓血管ケアチームの協力のおかげで達成できています。

肺動脈弁狭窄症におけるバルーン弁口部拡大術

久々のブログの更新です。

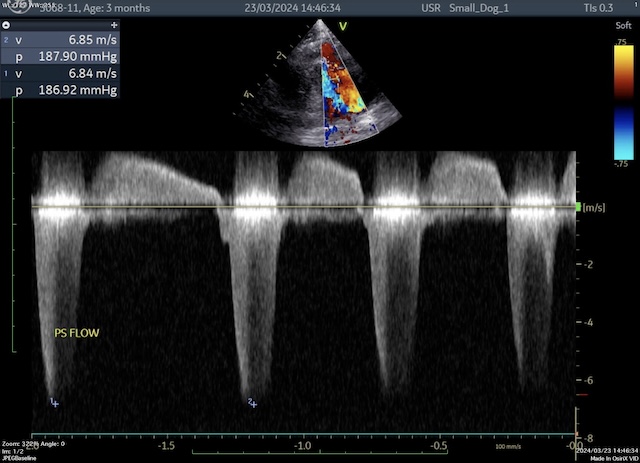

さて、今回は肺動脈弁弁性狭窄の症例の報告になります。

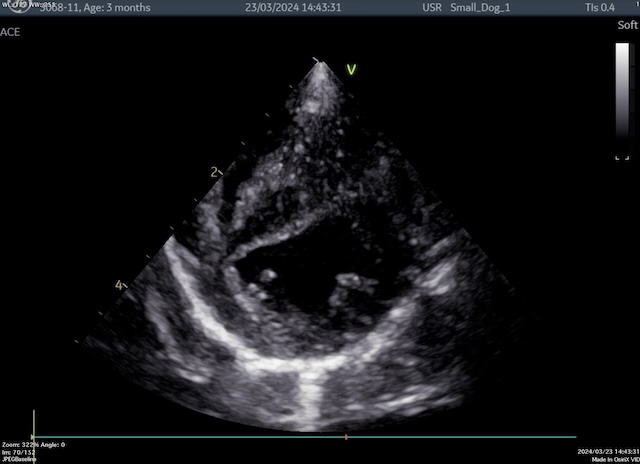

本症例は生後3ヶ月の幼犬でした。

肺動脈の弁性狭窄は先天性心疾患の一つで、狭窄具合が酷ければ酷いほど、右心室に圧力負荷が増え、右心不全や心室性不整脈などの原因になり、突然死を起こすリスクが高くなります。

本症例は狭窄部の血流が下で示すように7m/secを近くあり、圧較差が190mmHg近くありました。

重度の狭窄があるために、心室中隔も左心室側に変位が認められています。

そこで、飼い主様に状況を説明し、同意が得られましたので、バルーンカテーテルを用いたインターベンションを行いました。

下記の通り、バルーンカテーテルにて肺動脈弁弁口部を拡大。

拡大後は流速が3m/sec以下まで落ち、圧較差では150mmHg程度の減圧に成功いたしました。

先日、来院がありましたが、術後の経過は良好で、今のところ再狭窄の所見はありません。様子も以前よりも増して活発になったとのこと。引き続き良い生活を送ってもらえたら嬉しいです。

僧帽弁閉鎖不全の症例に対して開心術を行い別掲生術を施した症例

いつもご訪問ありがとうございます。さて、先週の話になりますが、3月10日に当院にて開心術を行いました。今回の症例は、当院にて以前から内科治療にて僧帽弁逸脱による僧帽弁閉鎖不全症の治療を受けていただいていた症例でした。しかしながら、数ヶ月前より心拡大が進行し、内科管理でのコントロールが厳しくなってきたため飼い主様に開心による僧帽弁形成術を提案したところ、手術を希望されましたので行いました。やはり、物理的な弁の異常は内科治療では限界があります。

術前の心エコー検査:僧帽弁からの逆流所見

手術は下記のような設備を使い、行ってきます。

心臓の外科手術は外科手術においてもトップクラスに難易度が高い手術になります。最近ではそういった手術でも9割以上の症例が術後の合併症なく退院出来ています。今回、動物心臓血管ケアチーム(JACCT)のご協力をいただき、無事手術を終え、本日、元気に飼い主様の元へワンちゃんをお返しすることが出来ました。今後は、定期的に当院でこのような手術を行っていく予定です。

来月も1例の開心術の予定が決定しております。この症例と同じく僧帽弁閉鎖不全症で内科管理が厳しくなってきている症例です。

自分が獣医師として仕事が出来る間に、当院であとどれくらいの心疾患症例の子に対して開心術を施しお役に立てるかは分からないですが、一つ一つの症例に対して全力で頑張ってきたいと思っています。

術後の心エコー検査:逆流がほぼ消失

副腎の腫瘍

いつもご訪問ありがとうございます。先日まで色々とバタついておりまして、中々ブログがアップできずにすいません。

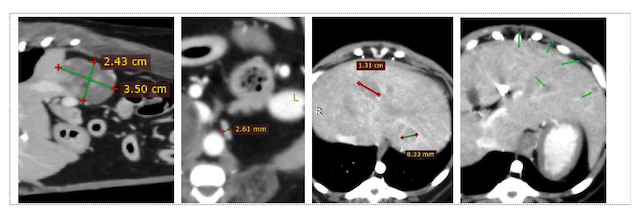

先日から右副腎腫瘍の犬の手術が無事終わり、術後3週間ほど経過していますが、経過も良好なため報告いたします。

この症例の始まりは定期健診からでした。胆嚢内に胆泥が貯まっているため、定期的なエコーのチェックをされに来院したところ、その経過中にエコー検査にて右の副腎に腫瘤を認めたため、CT検査を外注で依頼したというケースです。結果はエコーの結果と同じく、右の副腎の腫瘤と肝臓に小さな結節性の病変があるとのことでした。

その後、当院にて肝臓の生検を行い、肝臓の結節病変は転移による腫瘍病変で無いことがわかり、飼い主さんとの相談の結果、手術という選択になりました。

副腎腫瘍で3cmを超える大きさ、しかも、右側は後大静脈という大きな血管と右の腎静脈が近くを走行しているため、かなり摘出が困難です。しかも、副腎腫瘍の中には褐色細胞腫というアドレナリンを分泌しまくる恐ろしい腫瘍の可能性もあり万が一の際に必要な薬剤をそろえ、また、当院の手術の際に使用しているデバイス(電気メスや血管シーリングデバイス、観血式血圧測定)を駆使して無事摘出いたしました。

病理の結果は結果は副腎皮質由来の悪性腫瘍でありました。

しかし、幸いなことに後大静脈内に腫瘍栓がなく、腫瘍も副腎ないでの増殖のみ。

だからといって油断は出来ませんし、もちろん、これからのフォローアップも重要です。

今回のケースのように、検診中に偶発的に見つかる病気って多い気がします。自覚症状が無い場合がほとんど。検診の重要さが思い知らされた症例ですね。食欲や元気があるからと大丈夫だと思われるのは間違いです。この症例は11歳、高齢期に入った動物の検診って非常に重要ですね。

当院では循環器診療をはじめ、各種一般診療を行っております。検診も随時行っております。

検診についての詳細は、ワンちゃん、猫ちゃんに対して必要な項目を1頭1頭に提示したく思いますので、1度受診していただき、その時に獣医師にご相談ください。そのような性質上、お電話での詳細は対応できかねますのでご了承ください。

(検診のご予約はお電話で受け付けております。)

動脈管開存症(PDA:Patent Ductus Arteriosus)、心室中隔欠損症(VSD:Ventricular Septal Defect)の症例

先日、他院から心雑音の指摘を受け当院に来院された子犬さん。

心エコー検査をはじめとする心検査を行い、『動脈管開存症(PDA)とII型の心室中隔欠損症(VSD)』と診断し、翌日に開胸下での動脈管結紮術を行いました。VSDはKirklinⅡ型で幸いにも欠損孔の大きさは小さく、短絡血流量もそれほど多くありませんでした。しかし、PDAとVSDが合併すると左心系にかかる血液の容量負荷は増大し、左心不全を引き起こす可能性が高く、長期放置しておくと肺高血圧症を合併し、手術時期を逃してしまい、完治させることが不可能となりますので、来院翌日に手術を行いました。

実際に開胸してみると、むむ?、普段見慣れないような血管を発見。

かなり希にあるのですが、PLSVC(左前大静脈遺残)もこの症例は合併していました。

この血管異常は命に関わるような奇形ではないのですが、これがあると、左頸静脈からの右心系へのアプローチが出来ません。あと、今回のような心臓外科時に視野の観点でジャマになることも。

うまいことこの血管を牽引し、動脈管周囲を剥離し、直接結紮できました。

術後、一時的な高血圧が認められましたが、内科治療でカバーでき、その後の経過は良好で、先日退院しました。

食欲廃絶と呼吸困難

先日、呼吸が荒く、また、食欲が全ないということで来院された症例です。

かかりつけでは僧帽弁閉鎖不全からの肺水腫とのことで薬を処方されたらしいのですが、良化の兆しがなく、不安に思い当院を受診という状況のようでした。

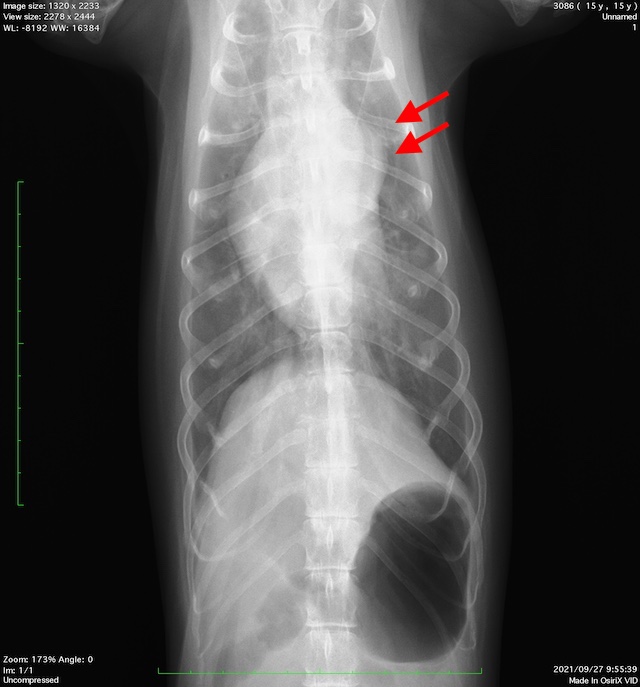

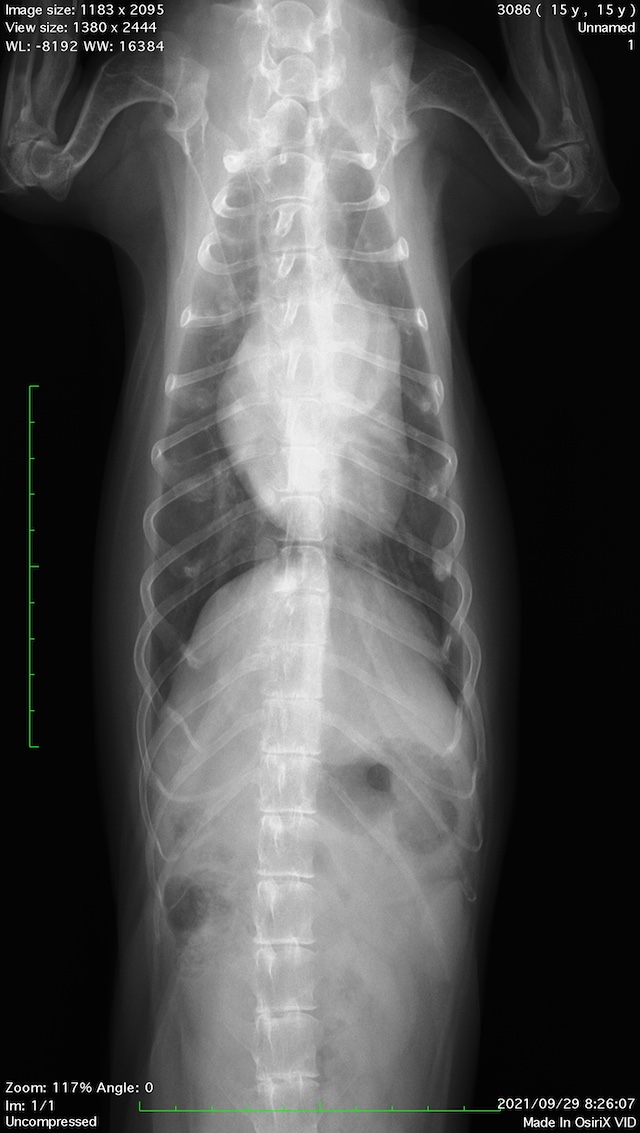

まず、胸部を聴診したのですが、そもそも心雑音がなく、肺の音がプツプツとした水泡音の様なものが聴取されまして、いざレントゲンを撮ってみると肺の方は全体的に不透過性が亢進しており、レントゲンで矢印の部分である主肺動脈がぽっこりと突出していました。

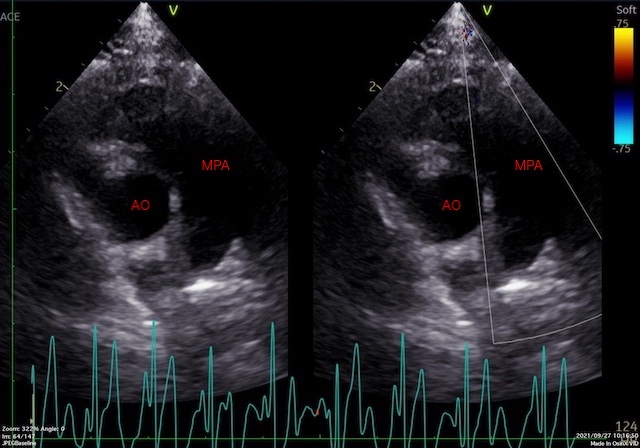

その後、心エコー検査を行うと、僧帽弁逆流は僅かにありますが、肺水腫を起こすようなひどいものではなく、わずかな逆流量でありました。しかし、矢印のように心室中隔が扁平化しており、主肺動脈(MPA)もかなり拡張してました。

診断としては『肺高血圧症』であり、肺の病変から2次的に起こる心臓の変化であります。

肺に炎症や腫瘍、寄生虫の寄生などがあり、肺動脈が血栓など目詰まりをおこすと肺血管の抵抗が高くなり、右心系に負担を示すようになります。犬の肺高血圧症で代表的な病気はフィラリア症がありますが、この症例は毎年フィラリアの予防はされているため、フィラリア症の可能性は低いと考えます。おそらく、なんらかの肺の疾患がこのような病態を招いたんでしょう(今後精査のためにCT検査を受けて頂くよう飼い主さんにはお伝えしています。)。治療は入院で酸素室下で管理し、肺血管を拡張させる薬と消炎剤、抗生剤で治療を行いました。下記が退院時の検査所見ですが、心室中隔の扁平化、肺の不透過性の改善が認められ、ご飯もよく食べるようになりました。

肺高血圧症の病態ですが、肺高血圧症になると肺に血液が正常時より流れにくくなります。そうなると、左心房、左心室に入る血液量は少なくなります。ということは、全身の動脈血液量は減っている状態です。こういう風になると臓器障害も出やすくなりますし、消化管の動きも悪くなるため、食欲は廃絶します。肺が白いからと利尿剤なんか使うと臓器不全(特に腎臓)を起こしやすくなるために、利尿剤の使用は注意が必要なんですよね。今回の症例に関しては利尿剤は一切使用していません。やはり、病態を根本から考える治療を施さないとダメですね。今日はわりとゆっくりと時間がありましたので、色々と書かせてもらいました。また、時間があるときにまた、ゆっくりと病気(循環器の病気がメインとなるかもですが…汗)の紹介をしていきます。

たかお動物病院

院長 高尾 紘一郎